जब भी महिलाओं की स्वतंत्रता की बात होती है, तो सबसे पहले उनके ‘चरित्र’ पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यह चरित्र किससे तय होता है? उनके विचारों से? उनके करियर से? उनके कपड़ों से?

नहीं, समाज के बनाए नियमों में ‘इज़्ज़त’ का सीधा संबंध वर्जिनिटी से जोड़ दिया गया है। यानी, यदि एक लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध बना ले, तो उसकी इज़्ज़त खत्म हो जाती है। वहीं, एक पुरुष चाहे कितने भी रिश्ते बना ले, समाज उसे ‘मर्दानगी’ का तमगा दे देता है।

वर्जिनिटी: एक सामाजिक भ्रम

वर्जिनिटी की पूरी अवधारणा पितृसत्ता की देन है। वैज्ञानिक तथ्य यह साबित कर चुके हैं कि हाइमेन (Hymen) नाम की झिल्ली केवल यौन संबंधों से नहीं, बल्कि दौड़ने, साइकिल चलाने, व्यायाम करने जैसी सामान्य शारीरिक गतिविधियों से भी प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद समाज वर्जिनिटी को ‘पवित्रता’ से जोड़ता है।

इस सोच के पीछे असली उद्देश्य क्या है? महिलाओं को नियंत्रित करना। अगर लड़कियों को यह सिखाया जाए कि उनकी वर्जिनिटी ही उनकी इज़्ज़त है, तो वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर खुद से सोचने के बजाय सामाजिक दबाव में जीने लगेंगी।

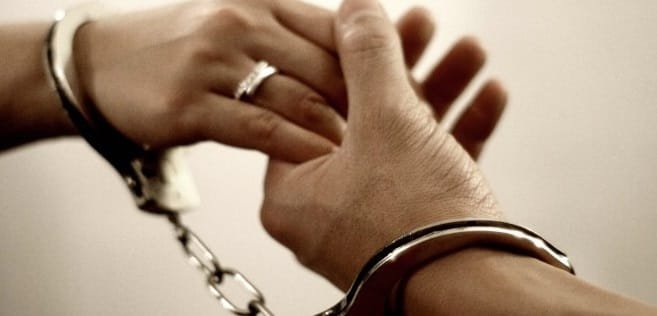

शादी और वर्जिनिटी का खेल

शादी महिलाओं के लिए सिर्फ एक संबंध नहीं, बल्कि एक सामाजिक परीक्षा बना दी गई है। कई समुदायों में ‘ब्लड-स्टेन शीट’ जैसी अमानवीय प्रथाएँ आज भी जारी हैं, जहाँ सुहागरात के बाद लड़की की ‘शुद्धता’ का प्रमाण मांगा जाता है।

लेकिन क्या लड़कों से भी यही सवाल किए जाते हैं? क्या उनके लिए भी कोई ‘इज़्ज़त का प्रमाण’ तय किया गया है? नहीं। क्योंकि समाज में पुरुषों की यौन स्वतंत्रता को स्वाभाविक माना जाता है, जबकि महिलाओं की यौन स्वतंत्रता को ‘चरित्रहीनता’ करार दे दिया जाता है।

कंट्रोल का तंत्र: डर और शर्मिंदगी का हथियार

महिलाओं की वर्जिनिटी का मुद्दा असल में एक बड़े नियंत्रण तंत्र का हिस्सा है, जिसमें उन्हें उनके अपने शरीर और इच्छाओं पर हक जताने से रोका जाता है। यदि कोई लड़की इस व्यवस्था पर सवाल उठाती है, तो उसे ‘बिगड़ी हुई’, ‘बेशर्म’ और ‘कलंक’ जैसे तमगों से नवाज़ा जाता है।

यह व्यवस्था क्यों?

- महिलाओं की यौन स्वायत्तता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए।

- उन्हें उनके जीवन के चुनावों पर शर्मिंदा महसूस कराने के लिए।

- शादी, रिश्तों और भविष्य के फैसलों पर समाज का अधिकार स्थापित करने के लिए।

यह नियंत्रण सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के पहनावे, करियर और जीवनशैली तक फैला हुआ है। जब एक महिला अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है, तो पितृसत्ता को यह खतरा महसूस होता है कि अगर महिलाओं ने खुद के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए, तो वे ‘ना’ कहना सीख जाएँगी, शादी के लिए मजबूर नहीं होंगी, और सामाजिक मानकों को चुनौती देने लगेंगी।

वक्त है सवाल उठाने का

- क्या वर्जिनिटी सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई एक परिभाषा है?

- क्या पुरुषों की यौन स्वतंत्रता पर भी समाज सवाल उठाता है?

- क्या शादी से पहले सेक्स सिर्फ महिलाओं के लिए ‘पाप’ है?

- क्या एक महिला का सम्मान सिर्फ उसके शरीर से तय होना चाहिए?

अब समय आ गया है कि इन सवालों पर खुलकर चर्चा की जाए। इज़्ज़त किसी के शरीर से नहीं, बल्कि उसकी सोच, विचारों और कर्मों से तय होती है। अगर समाज सच में महिलाओं का सम्मान करता है, तो उसे उनके कपड़ों, रिश्तों और यौन पसंद पर सवाल उठाना बंद करना होगा। इज़्ज़त व्यक्ति की होती है, न कि किसी सामाजिक भ्रम की।